「YouTube見ながら勉強」は効果あり?メリット・デメリットと集中力を切らさない9つのコツ

2025.04.15更新

記事内に広告プロモーションを含む場合があります

「YouTubeを見ながら勉強する」、試している人も多いですよね。でも、こんな悩みはありませんか?

- BGMのつもりが、いつの間にか動画に夢中…

- 本当にこれで集中できてる?効率は落ちてない?

- つい長時間見てしまい、スマホ依存が心配…

結論として、YouTubeは「使い方次第で勉強の強い味方」になります。しかし、注意しないと集中力を妨げ、依存症のリスクを高めてしまうことも事実です。これは、自分で勉強する人はもちろん、勉強するお子さんを見守っている保護者にとっても重要なポイントです。

僕はYouTubeを学習ツールとして活用し、「簿記2級」「FP3級」に合格しました。現在はYouTubeを情報収集ツールや作業用BGMとして活用しています。

この記事では、YouTubeを見ながら勉強することのメリット・デメリットを整理し、集中力を切らさずにYouTubeを最大限活用するための具体的な9つの対策を解説します。

あなたはこの記事を読むことで、効果的なYouTubeの活用方法や自分に合ったYouTube動画の見極め方がわかります。

あなたに合った活用方法を見つけて、YouTubeを賢く勉強に取り入れてくださいね!

目次を使って、気になる所から読みましょう!

YouTubeを見ながら勉強する5つのメリット

YouTubeは単なる娯楽ツールではなく、使い方次第で勉強の効率やモチベーションを高める強力な味方になります。YouTubeを見ながら勉強するメリットは以下の5つです。

集中力アップに繋がる

勉強に集中できる音楽

- カフェの雑音

- 雨の音や焚火の音など自然の音

- 歌詞のないBGM

- クラシック音楽

「勉強中は静かな方がいい」と思われがちですが、「無音状態だと逆に集中できない」という人も少なくありません。そんな時、YouTubeの環境音(カフェの雑音、雨音、焚火の音など)や、歌詞のないBGMを小さな音で流すと、周囲の気になる物音を適度にかき消し、かえって勉強に集中しやすくなることがあります。自分にとって心地よい「適度な雑音」が、集中できる空間を作り出してくれるのです。

勉強するモチベーションが上がる

一人で勉強していると、孤独を感じたり、やる気が続かなくなった経験はありませんか?

そんな時、「Study with me」(一緒に勉強しよう)動画を流せば、画面の向こうで頑張っている人の姿を見て、「自分も頑張ろう!」という気持ちになれます。まるで誰かと一緒に勉強しているような感覚で、孤独感が和らぎ、モチベーション維持に繋がります。

質の高い学習コンテンツを活用できる

学習コンテンツとしてのYouTube活用方法

- 参考書では理解しにくかったポイントを動画で理解する

- 語学学習としてネイティブの発音を繰り返し聴く

- アニメーションや図解を活用した解説動画を見る

YouTubeには、様々な分野の専門家やインフルエンサーが提供する質の高い学習コンテンツが豊富にあります。参考書だけでは理解しにくい内容も、視覚的な図解やアニメーション、分かりやすい解説によって、すんなり頭に入ってくることがあります。特に語学学習では、ネイティブの発音を繰り返し聞いたり、解説動画で文法を学んだりと、非常に有効活用できます。無料で利用できるコンテンツが多いのも魅力です。

気分転換やリラックス効果がある

勉強に集中していると、どうしても疲れてくるものです。そんな時、短い休憩時間に好きな音楽を聴いたり、面白い動画を少しだけ見たりすることで、気分転換になり、脳をリフレッシュさせることができます。適度な息抜きは、その後の勉強の集中力を回復させるのに役立ちます。ただし、ダラダラと見続けてしまわないよう、時間を決めることが大切です。

勉強中に音楽を聴くのには次の効果があります。

- 集中力が高まる

- ストレスが軽減される

- 継続しやすくなる

- 雑音を気にせずに勉強できる

- 記憶に残りやすくなる

詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

» 学習効率を上げる音楽の選び方と注意点とは?

勉強開始のスイッチとして活用できる

なかなか勉強を始める気になれない時、「この動画を流したら勉強開始!」というルーティンを作るのも効果的です。例えば、お気に入りの勉強用BGMチャンネルや、特定のStudy with me動画の冒頭部分などを「勉強開始の合図」として決めておきます。それを再生することで、自然と「さあ、やるぞ!」という気持ちに切り替わり、スムーズに勉強モードに入りやすくなります。

ここが落とし穴!YouTubeを見ながら勉強する4つのデメリットと危険性

YouTubeは勉強の味方になる可能性がある一方で、使い方を誤ると大きなデメリットや危険性もはらんでいます。特に注意すべき点は以下の4つです。

【最重要】スマホ依存・YouTube依存のリスク

最も警戒すべきはスマホやYouTube依存症になる危険性です。

勉強のためにYouTubeを開いたはずが、気づけば長時間スマホを触っていた…。

そんな経験はありませんか?

YouTubeには、ユーザーを引きつけ続けるための様々な仕組みがあります。そのため、「少しだけ」のつもりが、あっという間に時間が過ぎ、本来やるべき勉強が後回しになったり、YouTubeを見ることが勉強よりも優先されたりする事態に陥りかねません。これは単なる時間の浪費だけでなく、深刻なスマホ依存・YouTube依存に繋がり、学業や日常生活に支障をきたす危険性があります。

集中力が散漫になる

勉強への集中を妨げる要因

- スマホの通知(LINE、SNS)

- 関連動画のサムネイル

- YouTubeのおすすめ動画

- 動画の間に差し込まれるYouTube広告

学習コンテンツを見ていても、画面の隅に表示される魅力的な関連動画のサムネイルや、スマホの通知(LINE、SNSなど)が気になって、意識が逸れてしまうことがあります。また、BGMとして流しているつもりの動画でも、興味のある内容や好きな音楽だと、ついそちらに意識が向き、「肝心の勉強内容が頭に入ってこない」という本末転倒な状況になりがちです。これでは、勉強している「つもり」になっているだけで、集中力は散漫になっています。

学習効率が低下する

「音楽を聴きながら」「動画を見ながら」勉強する、いわゆる「ながら勉強」は脳にとってマルチタスクの状態です。人間の脳は基本的に複数の情報処理を同時に行うのが苦手です。そのため、YouTubeに意識の一部が割かれていると、勉強内容への集中度が低下し、理解や記憶の定着が悪くなる可能性があります。結果として、同じ時間勉強しても、得られる成果が少なくなり、学習効率が低下してしまうのです。

「ながら勉強」のメリット・デメリットはこちらの記事で詳しく解説しています。

» ながら勉強の活用法を完全解説!

目や耳への負担

長時間スマートフォンの画面を見続けることは、ブルーライトや画面のちらつきにより、目に大きな負担をかけ、眼精疲労や視力低下の原因となります。また、イヤホンやヘッドホンを長時間、大きな音量で使用していると、耳にも負担がかかり、難聴のリスクを高める可能性があります。特に没入感を求めて音量を上げがちな場合は注意が必要です。身体的な負担も無視できないデメリットと言えるでしょう。

デメリットを最小限に!YouTubeを勉強の味方にするための【超重要】対策9選

YouTubeは勉強の助けになる一方で、依存や集中力低下といったデメリットも存在します。リスクを最小限に抑え、YouTubeを強力な「勉強の味方」に変えるための対策を紹介します。

YouTubeのデメリットを回避し、メリットを最大限に引き出すための【超重要】な9つの対策を、具体的かつ実践的なレベルで徹底解説します。これらの対策を意識することで、あなたの勉強効率は格段に向上するはずです。

YouTubeを勉強の味方にするための【超重要】対策9選

【大前提】目的を明確にする

YouTubeを勉強に活用する上で、最も重要かつ全ての基本です。 なぜなら、「なんとなく」YouTubeを開いてしまうことが、集中力の散漫や依存への第一歩だからです。

勉強を始める前に、「今、自分は何のためにYouTubeを使おうとしているのか?」を必ず自問自答する習慣をつけましょう。目的は大きく分けて以下の3つが考えられます。

- BGM・環境音として活用する

- 学習コンテンツとして活用する

- モチベーション維持・向上として活用する

- 息抜きとして活用する

BGM・環境音として活用する

集中できる環境を作るために、カフェの雑音や自然の音、歌詞のない音楽などを流す。

【ポイント】選曲を間違えると逆効果。集中できる音量に調整する。

学習コンテンツとして活用する

- 自分が勉強したい分野の解説動画を見て理解を深める

- YouTubeを聴きながら語学の発音を確認する

- 他の人の学習方法を取り入れる

【ポイント】情報の信頼性やレベルが自分に合っているか見極めが必要。

モチベーション維持・向上として活用する

- 「Study with me」動画を見て勉強の孤独感を和らげる

- 勉強法Vlogを見てやる気を高める

【ポイント】同じジャンルの勉強をしている人や勉強時間が似ている人を選ぶ。

息抜きとして活用する

勉強を継続するためには適度な息抜きも重要です。休憩時間に好きなYouTuberの動画を見たり、動物の姿に癒されたりして、リフレッシュしましょう。

【ポイント】息抜きの時間を決めて、勉強と休憩のメリハリをつける

YouTubeを活用する目的意識が曖昧だと、

- 「BGMを探していたはずなのに、気づいたらお笑い動画を見ていた」

- 「解説動画を1本見るつもりが、関連動画サーフィンで1時間経っていた」

といった事態に陥りやすくなります。

YouTubeを時間泥棒にしないためのコツ

- 「今日は、この範囲の計算問題を解く間、集中するために雨音の動画を30分だけ流す」

- 「この英単語の発音を確認するために、〇〇先生の動画の該当部分を5分だけ見る」

- 「疲れてきたから、休憩時間に5分だけStudy with me動画を見て気分転換する」

このように、「いつ」「何を」「どのくらいの時間」「何のために」使うのかを具体的に決めるだけで、YouTubeとの付き合い方は劇的に改善されます。「なんとなく」使うのではなく、明確な意図を持ってYouTubeを活用することを徹底してください。

自分の目的や学習レベルにあった動画を選ぶ

目的が明確になったら、次は目的に合った動画を慎重に選ぶステップです。目的に合わない動画を選んでしまうと、集中を妨げたり、誤った情報をインプットしてしまったりする可能性があります。

学習コンテンツとして選ぶ場合

参考書代わりにYouTubeで学習する場合、動画の「質」が非常に重要です。以下の点を確認しましょう。

- 発信者は信頼できるか?

- 内容のレベルは自分に合っているか?

- 情報は最新のものか?

- 解説はわかりやすいか?

- 再生リストは整理されているか?

発信者は信頼できるか?

- 信頼性を確認するポイント

- ・その分野の専門家か

・実績があるか

・資格や経歴を概要欄などで明記をしているか

・チャンネル登録者やコメント欄の反応

その分野の専門家か、実績のある人か、経歴や資格などが明記されているかを確認しましょう。チャンネル概要や登録者数、どのような動画を投稿しているのか、コメント欄の反応なども参考になります。根拠不明な情報や、極端に偏った意見を発信するチャンネルは避けるのが賢明です。

内容のレベルは自分に合っているか?

簡単すぎても難しすぎても学習効果は薄れます。初心者向け、中級者向け、上級者向けなど、自分の現在のレベルに合った動画を選びましょう。再生リストなどでシリーズ化されている場合は、基礎から順番に見ていくのがおすすめです。

情報は最新のものか?

特に法律、制度、技術、時事問題などは、情報が古くなっている可能性があります。動画の公開日を確認し、できるだけ最新の情報に基づいた動画を選びましょう。コメント欄で情報のアップデートがされている場合もあります。

解説はわかりやすいか?

図解やテロップが効果的に使われているか、説明の構成が論理的か、話すスピードは適切かなどもチェックポイントです。いくつかの動画を見比べて、自分にとって最も理解しやすいスタイルの発信者を見つけると良いでしょう。

再生リストは整理されているか?

YouTubeを学習に利用する場合、体系的に理解しにくいことがデメリットです。しかし、優れた学習チャンネルは内容ごとに再生リストを整理していることが多いです。再生リストを活用すれば、関連動画の誘惑に惑わされずに、体系的に学習を進めやすくなります。

BGM・環境音として選ぶ場合

集中力を高めるためのBGM・環境音選びは、「ながら勉強と音楽」の関係性を理解することが重要です。

人間の脳は、特に言語情報を処理する際にリソースを使います。そのため、日本語やよく理解できる言語の歌詞が入っている音楽は、歌詞の意味を無意識に処理しようとしてしまい、勉強内容への集中を妨げる可能性が高いです。たとえ好きな曲であっても、歌詞に気を取られてしまっては本末転倒です。

BGM・環境音として選ぶなら、以下がおすすめです。

- 歌詞のない音楽

- 歌詞の意味が分からない言語の音楽

- 自然の音・環境音

- 長時間再生の動画

- 歌詞のない音楽

- クラシック、ジャズ、アンビエントミュージック(環境音楽)、ボーカルなしのゲーム音楽、Lo-fi Hip Hop(ローファイ・ヒップホップ)といった音楽があります。(※)

- 歌詞の意味が分からない言語の音楽

- 意識が歌詞の内容に向きにくいため、比較的影響は少ないとされます。ただし、メロディやリズムが気になりすぎるものは避けましょう。

- 自然の音・環境音

- 雨音、焚火の音、川のせせらぎ、カフェの雑音、ホワイトノイズなど。これらは単調で変化が少ないため、意識を向けにくく、周囲の気になる音をマスキングする効果も期待できます。

- 長時間再生の動画

- 短い動画だと、次の動画を探す手間が発生したり、途中で広告が入ったりして集中が途切れる可能性があります。数時間再生し続けてくれる「作業用BGM」系の動画が便利です。

※アンビエントミュージック(環境音楽):周囲の環境に溶け込むような静かで穏やかな音楽で、瞑想やヨガ・美術館のBGMとして利用

※Lo-fi Hip Hop(ローファイ・ヒップホップ):ヒップホップをベースにしながら、意図的にノイズやざらついた音質を加えた音楽で、勉強や作業用BGMとして人気

「ながら勉強と音楽」の関係性についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

» 学習効率が上がる音楽の選び方とは?

モチベーション維持として選ぶ場合

「Study with me」動画や勉強Vlogなどは、孤独感を和らげ、やる気を引き出すのに効果的です。モチベーション維持で動画を活用するためのポイントは以下のとおりです。

- 自分に合ったスタイルを見つける

- 「仲間意識」を利用する

- 見ているだけで終わらない

自分に合ったスタイルを見つける

自分の目的に合ったスタイルの動画を選ぶことが重要です。また、カメラアングル、BGMの有無、タイマー表示の有無なども好みによって集中しやすさが変わります。

- リアルタイム配信で一緒に頑張る感覚を味わいたいのか

- 淡々と勉強する姿を流し見したいのか

- 勉強法や工夫を参考にしたいのか

など、自分に合ったスタイルの動画を選びましょう。

「仲間意識」を利用する

画面の向こうで頑張る人を見ることで、「自分も頑張ろう」という気持ち(ミラーニューロン効果)が生まれます。

見ているだけで終わらない

モチベーション動画は、あくまで自分の勉強を促すためのもの。「見る」こと自体が目的にならないよう注意し、動画をきっかけに自分の勉強に集中するようにしましょう。

動画選びは、YouTubeを勉強の味方にするための重要なステップです。目的に合わせて最適な動画を慎重に選びましょう。

時間管理を徹底する

YouTube最大の欠点は、「時間泥棒」としての側面です。面白い動画や関連動画に引き込まれ、気づけばあっという間に時間が溶けてしまいます。

「ちょっと休憩に動画を見ていたら、半日時間が溶けていた」こんな経験はありませんか?

「時間泥棒」を防ぐためには、時間管理を徹底することが不可欠です。

時間管理のコツは以下のとおりです。

- タイマーを活用する

- 事前にルールを設定する

- ポモドーロ動画を活用する

- 時間を確認するときにスマホを使わない

タイマーを活用する

最もシンプルかつ効果的なのがタイマーの活用です。ポイントは以下のとおりです。

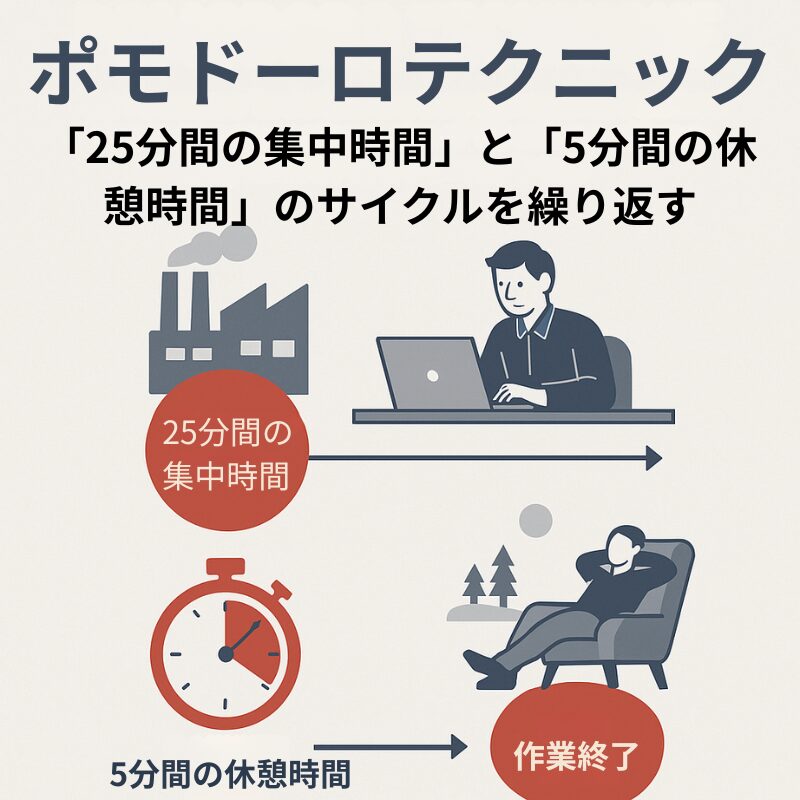

ポモドーロテクニックを活用する

ポモドーロテクニックは「25分集中して勉強し、5分休憩する」というサイクルを繰り返す時間管理術です。YouTubeをBGMとして使う場合、「25分間はこのBGM動画を流して集中」し、タイマーが鳴ったら動画を止め、5分休憩(この休憩中に短い動画を見るのはアリですが、時間厳守)。そしてまた25分集中、というリズムを作ることで、集中力の維持と適度な休憩を両立できます。時間を管理するときには、キッチンタイマーや時計を活用しましょう。

ポモドーロテクニックにおすすめのタイマーは「TickTime」です。

- TickTime(デジタルタイマー)の魅力

- 6種類の時間設定(3・5・10・15・25・30分)が可能

集中が妨げられない

打ち合わせの時間管理にも使える

小さくて、邪魔にならないデザイン

最大で20時間の連続使用が可能

タイマーが鳴ったら「必ず」中断する

ポモドーロテクニックに限らず、「〇分だけ動画を見る」と決めたら、タイマーが鳴った瞬間に、どんなにキリが悪くても動画を停止する強い意志が必要です。「あと少しだけ…」が、依存への入り口になります。

事前にルールを設定する

タイマーと合わせて、具体的な利用ルールを事前に決めておくことも有効です。

- 「〇時~〇時までBGMとして使う」

- 「この解説動画を1本見たら、今日のYouTube学習は終わり」

- 「休憩時間はタイマーで5分(または10分)と決め、それ以上は絶対に見ない」

勉強を始める前にルールを手帳や付箋(ふせん)に書き出し、目につく場所に貼っておくのも良いでしょう。ルールを可視化することで、それを守ろうという意識が高まります。

ポモドーロ動画を活用する

上記のポモドーロテクニックを活用した動画がYouTubeにたくさん公開されています。僕は「25分集中して勉強し、5分休憩する」というサイクル×4set(合計2時間)の動画を流しながら作業しています。集中時間と休憩時間の切り替えが自然にできるため、おすすめの活用方法です。

おすすめのYouTubeチャンネル

- STUDY BGM MAKER(https://www.youtube.com/@STUDY.BGM_MAKER)

時間を確認するときにスマホを使わない

時間を確認するときにはタイマーや時計など、スマホ以外で確認しましょう。スマホ画面の通知やアイコンが目に入ると、気になってしまい勉強に集中できません。

「ちょっとLINEを返すだけ」「SNSをチェックするだけ」のつもりが、10分、20分になった経験はありませんか?

カリフォルニア大学アーバイン校の情報科学者、グロリア・マーク教授によれば、人が集中した状態で知的な活動を行なっている際、邪魔が入ると、ふたたび集中した状態に戻るまでに「23分」もかかるそうです。

再び集中するには、倍以上の労力が必要になるため、注意が必要です。時間管理を徹底することで、YouTubeに時間を奪われるリスクを大幅に減らすことができます。

物理的な環境を整える

すぐ時間泥棒になってしまうスマホの魔力

- 視界に入っていると気になる

- 気づかないうちに手に取ってしまう

- SNSをチェックしたい衝動が抑えられない

勉強に集中するには、物理的にスマートフォンとの距離を取ることが非常に効果的!

スマホは視界に入れない・すぐ手に取れない場所に置く

最も基本的な対策は、勉強中はスマホを物理的に遠ざけることです。

- カバンの中や引き出しの中にしまう

- 別の部屋に置く

- 手の届かない棚の上などに置く

- イヤホンやヘッドホンで音だけ聞く

物理的に距離を取ることで、「つい触ってしまう」という無意識の行動を防げます。

▶勉強中の「ながら聴き」はこちらの記事で詳しく解説しています。

» 勉強中の「ながら聴き」の注意点とは?

▶勉強中にスマホ画面を見ないためには、ワイヤレスイヤホンが効果的です。

» おすすめのワイヤレスイヤホン19選!

タイムロックコンテナの活用

「意志の力だけではどうしてもスマホを触ってしまう…」という方には、タイムロックコンテナ(タイムロッキングコンテナ)という方法があります。

- タイムロックコンテナ(タイムロッキングコンテナ)とは

- 設定した時間まで物理的に蓋が開かなくなるボックス。

例えば、「2時間集中する」と決めたら、スマホをコンテナに入れてロックすれば、2時間経過するまで絶対にスマホを取り出すことができません。

タイムロックコンテナではKitchen Safe(キッチンセーフ)などの製品が有名ですが、様々な種類があります。強制的にスマホから隔離される環境を作ることで、「触りたいけど触れない」状況を作り出し、勉強に集中せざるを得なくなります。

「勉強中に緊急の電話がかかってきたらどうしよう…」と不安な人は、緊急解除機能付きのタイムロックコンテナを選びましょう。

デジタル環境を整える

タイムロックコンテナなどを使って物理的な距離だけでなく、デジタル環境を整えることも重要です。通知、広告、関連動画といった誘惑が、あなたの集中力を容赦なく奪っていきます。デジタル環境を整えるには、以下の方法があります。

- 通知をオフにする(集中モードを活用)

- 関連動画の非表示設定をする

- YouTube Premiumを活用する

通知をオフにする(集中モードを活用)

ピコン、と鳴る通知音や画面の点灯は、一瞬で集中を途切れさせる大きな要因です。人間の脳は、一度中断された集中を取り戻すのに時間がかかります(スイッチングコスト)。勉強中は、不要な通知を徹底的にオフにしましょう。

スマートフォンの「集中モード」や「おやすみモード」を活用する

iPhoneやAndroidには、特定の時間帯や状況に合わせて通知を制限する機能があります。これを設定し、勉強中は本当に必要な連絡(事前に設定可能)以外は一切通知が来ないようにしましょう。

アプリごとの通知設定を見直す

LINE、SNS、ニュースアプリ、ゲームなど、勉強に関係のないアプリの通知は、個別に「すべてオフ」に設定しましょう。

「緊急の連絡があったら困る」と思うかもしれませんが、数時間の勉強中に本当に緊急で対応が必要な連絡が来ることは稀です。集中を最優先し、通知は可能な限り遮断しましょう。

関連動画の非表示設定をする

YouTubeの関連動画は、ユーザーの興味を引きつけ、視聴時間を延ばそうとします。完全に非表示にする公式な設定は難しいですが、以下のような対策で影響を減らせる可能性があります。

視聴履歴や検索履歴を管理する

YouTubeはあなたの視聴履歴や検索履歴に基づいて関連動画を表示します。履歴を一時停止したり、定期的に削除したりすることで、意図しない動画が表示されるのをある程度抑制できる場合があります(マイページ→設定 → すべての履歴を管理)。

また、自動再生機能はオフにしましょう。動画が終わった時に、関係のない動画が流れてくるのを防いでくれます。

「興味なし」を伝える

おすすめに表示された動画に対して、「興味なし」を選択することで、類似の動画が表示されにくくなるようアルゴリズム(※)に学習させることができます。

※アルゴリズム:あなたが興味を持ちそうな投稿や、次に見る可能性が高い動画をおすすめするためのプログラム

ブラウザ拡張機能の利用(PC)

パソコンのブラウザ(Google chromeなど)でYouTubeを利用する場合、関連動画やコメント欄を非表示にする拡張機能が存在します(自己責任での利用となります)。

ただし、これらの対策は限定的です。最終的には、「関連動画に気を取られない」という意識を持つことが基本となります。

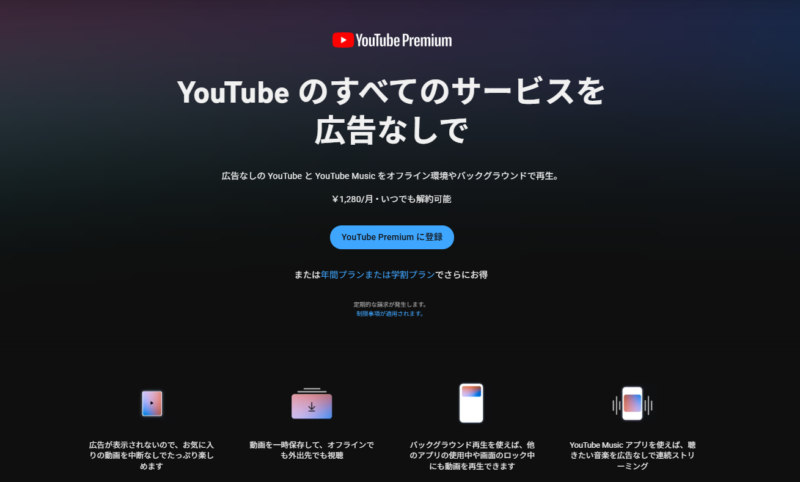

YouTube Premiumを活用する

YouTubeを頻繁に勉強に活用するなら、YouTube Premium(有料プラン)は非常に有効です。

YouTube Premium(月額1,280円)の魅力

- 広告が表示されない

- バックグラウンド再生

- オフライン保存ができる

- YouTube Musicが無料

- 4倍速までの倍速再生(試験提供中)

広告が表示されない

学習コンテンツの途中やBGM動画の合間に広告が入ると、集中が強制的に中断されます。YouTube Premiumでは広告が一切表示されないため、集中が途切れることなく勉強を進められます。

バックグラウンド再生

YouTube Premiumでは、他のアプリを開いたり、スマホの画面をオフにしたりしても、音声が途切れません。BGMとして使う際にも画面を映すかどうか選べるので、バッテリー消費も抑えられます。

オフライン保存ができる

自宅などのWi-Fiを使って動画をダウンロードしておけば、インターネット環境がない場所でも視聴できます。視聴中でも通信量を気にする必要もありません。また、機内モードにして利用すれば、通知も完全にシャットアウトできます。

YouTube Musicが無料

YouTube Premiumに加入していると、YouTube Musicが無料で使えます。勉強時のリフレッシュやBGMだけ利用したいときにおすすめです。「勉強用」「リフレッシュ用」「モチベーションアップ用」など自分だけの再生リストを作って、活用しましょう。

4倍速までの倍速再生(試験提供中)

通常、YouTubeの倍速機能は2倍速までです。現在はYouTube Premium会員に試験提供中ですが、4倍速までスピードを上げることが可能です。

倍速視聴の活用効果

- 視聴時間を短縮できる

- 集中して聴く意識が高まる

個人的にこの倍速機能は神アプデです。

月額料金はかかりますが、勉強に集中できる環境と快適さを考えれば、月額1,280円はコスパの良い自己投資だと思います。YouTube Premiumは登録して30日間無料なので、興味がある人はぜひ試してください。

登録して30日間無料!学生なら学割プランで月額780円

集中を妨げない、耳に負担のない音量に調整する

BGMや環境音を流す場合、その「音量」は非常に重要です。大きすぎる音量は集中を妨げるだけでなく、耳への負担にも繋がります。

音量は40%以下が目安

BGMはあくまで勉強の「脇役」であるべきです。音楽が主役になってしまい、意識がそちらに向いてしまっては意味がありません。 「意識すれば聞こえるけれど、集中しているときは気にならない程度」の音量に設定しましょう。隣の人と普通の声で会話ができるくらいの音量が一つの目安です。最大音量の60%以下が良いとされています。

耳への負担を軽減する

長時間イヤホンやヘッドホンで音楽を聴き続けることは、難聴のリスクを高めます。特に、若年層の「イヤホン難聴」が問題になっています。

- 若年層に忍び寄る「イヤホン難聴」とは?

- イヤホンやヘッドホンで大きな音を長時間聞き続けることによって、耳の中の音を感じ取る細胞(有毛細胞)が傷つき、聴力が低下してしまう病気のことで、「騒音性難聴」の一種。耳鳴りや耳が詰まった感じ、人の話が聞き取りにくいなどの症状があります。

一度傷ついた有毛細胞はほとんど元に戻らないため、イヤホン難聴になると聴力が戻らない可能性が高いです。

イヤホン難聴を予防するには、次の対策が有効です。

- 音量を上げ過ぎない

- 長時間の連続使用を避ける

- ノイズキャンセリング機能を使う

- 定期的に耳鼻科の聴力検査を受ける

適切な音量を心がけることで、集中力を維持し、大切な聴覚を守ることにも繋がります。

こちらの記事ではイヤホン難聴の予防法を詳しく解説しています。

» ノイズキャンセリング機能とイヤホン難聴

「ご褒美」として活用する

「ながら勉強」のリスクが高いと感じる場合や、特定の面白い動画が見たい欲求を抑えられない人は、YouTubeを「勉強中のツール」としてではなく、「勉強後のご褒美」として活用するという考え方に切り替えるのも非常に有効な戦略です。

勉強の目標達成と連動させる

- 「この問題集を〇ページ終わらせたら、好きな動画を1本見る」

- 「今日のノルマを達成したら、〇〇チャンネルの最新動画を見る」

- 「集中して〇時間勉強できたら、休憩時間に10分だけおもしろ動画を見る」

このように、具体的な勉強の目標を設定し、目標を達成したときの「報酬」としてYouTube視聴を設定します。これにより、「ご褒美のために頑張ろう!」というモチベーションが生まれ、勉強への意欲を高める効果も期待できます。

ご褒美の時間も管理する

ただし、ご褒美タイムが際限なく続いてしまっては意味がありません。ご褒美タイムを設定するときには次のことに注意しましょう。

- 「ご褒美は〇分まで」「〇本まで」と明確な制限を設け、タイマーを使うなどして時間を区切る

- ご褒美タイムが終わったら、スパッと切り替えて次の行動に移る(あるいは休息する)

勉強時間とYouTube視聴時間を明確に切り分けることで、メリハリがつき、罪悪感なくYouTubeを楽しめます。「ながら勉強」が合わないと感じる方は、ぜひこの「ご褒美作戦」を試してみてください。

勉強内容によって使い分ける

YouTubeは便利なツールですが、全ての勉強内容に適しているわけではありません。 勉強の種類や目的によって、YouTubeを活用するか、しないかを判断しましょう。

YouTube活用が向いているケース

- 単純作業をするときのBGM

- 動画を使った知識のインプット

- モチベーション維持の動画

単純作業をするときのBGM

計算練習、漢字の書き取り、英単語の反復練習など、あまり深い思考を必要としない作業の場合、YouTubeが向いています。適度なBGMや環境音を流すことによって、作業の単調さを和らげ、集中を持続させる助けになります。

動画を使った知識のインプット

その分野のスペシャリストの解説動画や講義動画は、参考書だけでは分かりにくい内容を視覚的に理解するのに役立ちます。特にYouTube動画では、図解やテロップを使って、理解が進むように設計されています。加えて、語学の発音や、実験・実演などは何度もリピート視聴できるため、知識のインプットとして効果的です。

モチベーション維持の動画

長時間の一人勉強で孤独を感じたときや、やる気が出ないときに、Study with me動画などを短時間活用するのは有効です。

YouTube活用が向いていないケース

- 深い思考や集中が必要な勉強をしているとき

- 暗記学習をしているとき

- 初めて学ぶ分野や複雑な概念を理解しようとしているとき

深い思考や集中が必要な勉強をしているとき

高度な集中力や論理的思考が求められる場面では、YouTube学習は不向きです。わずかな音や視覚情報でも集中を妨げる可能性があるため、基本的には無音環境が推奨されます。(最低でも歌詞のないBGM)

高度な集中力や論理的思考が求められる場面

- 文章作成

- 難解な文章の読解

- 数学の応用問題

- プログラミング など

暗記学習をしているとき

単語カードの暗記などは単純作業に見えますが、記憶を定着させるためには脳が集中して情報を取り込む必要があります。音楽や動画に意識が分散すると、記憶効率が低下する可能性が高いです。

初めて学ぶ分野や複雑な概念を理解しようとしているとき

初めて学ぶ分野や複雑な概念を理解しようとする段階では、外部からの刺激を極力減らし、学習内容そのものに全神経を集中させることが望ましいです。

自分の勉強スタイルや、その時々で取り組む内容の性質を見極め、「今はYouTubeを使うべきか?」「使うならどう使うのが最適か?」を常に考えるようにしましょう。

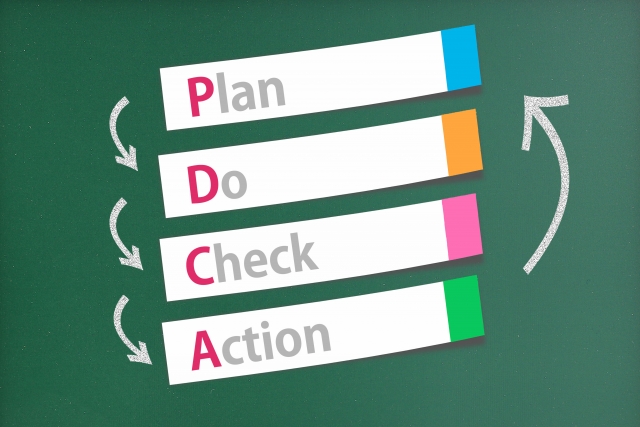

定期的に効果を見直す

これまで紹介した対策を全て実践しても、その効果は人それぞれです。また、最初は効果的だった方法も、慣れてきたり、勉強内容が変わったりすることで、合わなくなる可能性もあります。

「YouTubeを見ながら勉強する」というスタイルが、本当に自分にとって効果的なのか、定期的に立ち止まって見直すことが非常に重要です。「なんとなく続けている」という状態は避けましょう。

見直しのタイミングとチェックするポイント

効果を見直すタイミング

- 週末

- 月末

- テストや模試が終わった後

- 勉強計画の区切りがついたとき

チェックするポイント

- 集中できたか?

➡勉強中にYouTubeが気になって集中が途切れることはなかったか? - 計画通り進んだか?

➡想定していた学習量をこなせたか? YouTubeに時間を取られすぎていないか? - 依存傾向はないか?

➡目的なくYouTubeを見てしまう時間が増えていないか? YouTubeがないと落ち着かない感覚はないか? - 学習効果は上がっているか?

➡理解度や記憶の定着はどうか? 成績や模試の結果に繋がっているか? - 心身の疲労はどうか?

➡目や耳の疲れ、睡眠不足などを感じていないか?

効果がなければ、やめる勇気も必要

これらのチェックポイントを客観的に評価し、次のように感じたら、思い切ってYouTubeを勉強中に使うのをやめる、あるいは使い方を大幅に変える勇気も必要です。

- 「思ったほど集中できていない」

- 「むしろ効率が落ちている」

- 「YouTubeに依存気味かもしれない」

YouTube以外にも、集中するためのツールや方法はたくさんあります(集中支援アプリ、音楽ストリーミングサービスの作業用プレイリスト、環境音を再生する専用マシン、耳栓など)。固執せず、より自分に合った方法を探求し続けることが大切です。

勉強方法に「絶対の正解」はありません。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を意識し、常に自分の状況を客観的に評価し、改善を繰り返していくことで、あなたにとって最適な学習スタイルを確立していきましょう。

目的別!勉強におすすめのYouTubeチャンネル

勉強の目的別に、おすすめのYouTubeチャンネルをいくつか紹介します。学生にはちょっと難しいチャンネル(脱・税理士スガワラくんなど)もあります。

学校では教えてくれない内容(税金のこと)を話しているチャンネルなので、ぜひ参考にしてください。

【注意点】

- チャンネル名やURLは変更される可能性があります。

- リンクをクリックする際は、不審なサイトでないか等、自分の責任で確認しましょう。

- チャンネル選びに迷ったら、こちらを参考にしてください。

» チャンネル選びのポイント!

BGM・環境音として集中したいとき

「無音だと集中できない」「周囲の音が気になる」という人には、作業用BGMや環境音チャンネルがおすすめです。

おすすめジャンル

- Lo-fi Hip Hop(ローファイ・ヒップホップ)

- カフェミュージック・ジャズ

- 環境音(雨音、焚火、波の音など)

- クラシック音楽

集中できる動画を選ぶためのポイント

- 歌詞がない、または気にならないものを選ぶ

- 長時間再生に対応している動画を選ぶ

- 広告が少ない動画を選ぶ

(動画のタイトルに表記されている場合あり) - YouTube Premiumを利用して広告をカットする

BGM・環境音のおすすめチャンネル

- Lofi Girl:https://www.youtube.com/@LofiGirl

- Cafe Music BGM channel:https://www.youtube.com/@cafemusicbgmchannel

- STUDY BGM MAKER:https://www.youtube.com/@STUDY.BGM_MAKER

- CANACANA family:https://www.youtube.com/@CANACANAfamily

【Lo-fi Hip Hop】Lofi Girl

Lo-fi Hip Hopの代名詞的存在。24時間ライブ配信も人気。

【カフェミュージック】Cafe Music BGM channel

様々なテイストのカフェミュージックを長時間配信。

<おすすめ>【環境音】STUDY BGM MAKER

自然音やLofi Chill POPsなどの音楽をポモドーロタイマーで配信。

【クラシック音楽】CANACANA family

ピアノで演奏したクラシック音楽の長時間動画を配信。

YouTubeで作業用BGMと検索すると、様々な動画が表示されます。その中で、アニメやゲーム音楽、オルゴールなど自分の興味があるものを選びましょう。

学習コンテンツで知識を深めたいとき

特定の分野を学びたい場合、専門家や教育系YouTuberのチャンネルが非常に役立ちます。

おすすめジャンル

- 語学ジャンル(英語や韓国語などの外国語)

- 資格やビジネスジャンル

学習コンテンツとして選ぶときのポイント

- 発信者の信頼性(専門性、実績)を確認する。

- 自分の学習レベルに合っているか確認する。

- 情報の鮮度(特に法律や技術系)を確認する。

- 解説の分かりやすさ、自分との相性を見る。

語学ジャンル(英語や韓国語などの外国語)

語学ジャンルのおすすめチャンネル

- mochantv英会話:https://www.youtube.com/@mochantv

- StudyInネイティブ英会話:https://www.youtube.com/@StudyIn

- アンニョン韓国語教室:https://www.youtube.com/@hello_Korean

【英会話】mochantv英会話

英語の日常会話など流し聴きでリスニング力が鍛えられる。

【英会話】StudyInネイティブ英会話

出演者の掛け合いで、楽しく英語に触れられる。

【韓国語】アンニョン韓国語教室

若者に人気の韓国語を学べるチャンネルで、10~20分の動画が多く、サムネイルも見やすい。

最近は英語圏のVtuberが配信している事も多いので(ホロライブENなど)、それで英語に触れるということもありですね!

資格やビジネスジャンル

資格やビジネスジャンルのおすすめチャンネル

- 簿記系YouTuber【ふくしままさゆき】:https://www.youtube.com/@bokiYouTuber

- ほんださん / 東大式FPチャンネル:https://www.youtube.com/@HondaFP

- 脱・税理士スガワラくん:https://www.youtube.com/@datu-sugawara

- 中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY:https://www.youtube.com/@NKTofficial

- QuizKnock:https://www.youtube.com/@QuizKnock

- 予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」:https://www.youtube.com/@yobinori/videos

【お金の基礎教養<簿記>】簿記系YouTuber【ふくしままさゆき】

暗記ではなく理屈から簿記の仕組みを学べるチャンネルです。

【お金の基礎教養<FP>】ほんださん / 東大式FPチャンネル

東大卒のほんださんがFP(ファイナンシャルプランナー)試験対策やお金の知識をわかりやすく解説しているチャンネルです。

【お金の基礎教養<税金>】脱・税理士スガワラくん

100万人越えの税理士ユーチューバー。税金や会社のキャッシュフローなどお金にまつわる事柄を解説しており、時事ネタも豊富です。

【幅広いテーマ】中田敦彦のYouTube大学 – NAKATA UNIVERSITY

オリラジのあっちゃん(中田敦彦)が運営しているチャンネル。「人を惹きつけるトークスキルはさすがだな」といつも思っています。

【知的好奇心を高める】QuizKnock

東大生を中心とした頭脳集団「QuizKnock」が、クイズ形式で楽しく知識を深められる動画を配信するチャンネルです。

【数学・物理】予備校のノリで学ぶ「大学の数学・物理」

YouTubeは世界最大の検索エンジンを持つ「Google」の傘下にあります。検索に強みがあるため、簡単に自分に合った動画を探せます。

モチベーションを維持・向上させたいとき

国内外には数多くのYouTubeチャンネルがあります。一人での勉強に孤独を感じたり、やる気が出なかったりする時には、以下のようなチャンネルが刺激になります。

おすすめジャンル

- Study with me動画

- 勉強法を紹介する動画

- 合格体験記・Vlog(※)

- 本要約チャンネル

※Vlog:Video Blog(ビデオブログ)」の略称で、動画形式のブログ。日常生活や趣味、旅行などの内容を映像で記録し、共有する形態のコンテンツ

学習コンテンツとして選ぶときのポイント

- 自分が見ていて「頑張ろう」と思える、ポジティブな気持ちになれるチャンネルを選ぶ。

- 動画に見入ってしまい、自分の勉強時間が減らないように注意する。

- あくまで「刺激」や「きっかけ」として活用し、メインは自分の勉強に置く。

Study with me動画

一緒に勉強しているような感覚で、孤独感を和らげ、集中力を高めます。ライブ配信やタイマー付き・筆記音入りなど、さまざまです。

勉強法を紹介する動画

合格者や他の人が実践している暗記法やノート術、時間管理術などが学べます。

合格体験記・Vlog

資格試験や受験の合格体験談や、日々の勉強風景を見ることで学習の刺激になります。

本要約チャンネル

学習の息抜きに「読書」はおすすめです。しかし、日本人の読書量は減っています。

「あなたの読書量は、以前に比べて減っていますか。それとも、増えていますか。」という質問に対して、「読書量は減っている」と回答した人が69.1%。

出典:文化庁 令和5年度「国語に関する世論調査」https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94111701.html

「何の本を読んだらいいかわからない」という人には、本要約チャンネルを読書の入り口にしましょう。

探し方は「Study with me」や「○○(資格名) Vlog」とYouTubeの検索窓に入力するだけです。タイマー付き、顔出しなし、特定のBGMなど、自分の好みに合うものを探してみましょう。ぜひあなたがモチベーションになりそうなチャンネルを見つけてください。

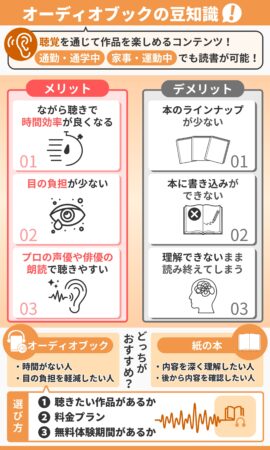

勉強中の小休憩中は「オーディオブック」で目を休めよう

勉強中の休憩方法は以下がおすすめです。

休憩中のおすすめな行動

- 目を閉じて休める(瞑想)

- 飲み物や食べ物でリフレッシュ

- ストレッチなどの軽い運動

- 読書

- 音楽やオーディオブックを聴く

- オーディオブックとは?

- 書籍を朗読した音声コンテンツであり、書籍を聴いて楽しめます。アプリを使った音声コンテンツなので通勤や運動、家事をしながらでも耳で聴いて読書ができます。

勉強中は主に目を使います。そのため、休憩中は視覚以外の感覚を使ったリフレッシュがベスト。その点、オーディオブックは以下のメリットがあります。

- 目が疲れない

- YouTubeに比べて誘惑が少ないので、すぐに勉強に戻れる

- 隙間時間を有効活用できる

- 手が塞がっていても読書ができる

- かさばらない

▶オーディオブックの詳細はこちらの記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

» 【耳で聴く読書】オーディオブックの魅力とは?

「YouTube見ながら勉強」に関するよくある質問

「YouTube見ながら勉強」するメリットは何ですか?

YouTubeは単なる娯楽ツールではなく、使い方次第で勉強の効率やモチベーションを高める強力な味方になります。YouTubeを見ながら勉強するメリットは以下の5つです。

YouTubeを見ながら勉強するデメリットを教えてください。

YouTubeには使い方を誤ると、以下のデメリットが存在します。

音楽を聴きながらの勉強は効果がありますか?

YouTubeの環境音(カフェの雑音、雨音、焚火の音など)や、歌詞のないBGMを小さな音で流すと、周囲の気になる物音を適度にかき消し、かえって勉強に集中しやすくなることがあります。

勉強に集中できる音楽

- カフェの雑音

- 雨の音や焚火の音など自然の音

- 歌詞のないBGM

- クラシック音楽

歌詞がある音楽を聴くのはOKですか?

息抜きとして自分の好きな音楽を聴くのはおすすめです。しかし、勉強中に歌詞がある音楽を聴くと、歌詞に意識が向いてしまい、集中力が下がります。

▶詳しくは以下の記事で解説しているので、参考にしてください。

» 学習効率を上げる音楽の選び方と注意点とは?

YouTubeを勉強で活用するときの対策にはどのようなものがありますか?

YouTubeを勉強の味方にするための【超重要】対策9選

どうしても他の動画を見てしまって集中できない…

集中できない場合には次の方法が効果的です。

- スマホは視界に入れない・すぐ手に取れない場所に置く

- タイマーを使って、時間を区切る

- タイムロックコンテナの活用

- デジタル環境を整える

- YouTubeの自動再生をOFFにする

スマホ依存を防ぐために、どのような対策が有効ですか?

- YouTubeを学習に使う目的を明確にする

- 時間管理を徹底する

- 物理的にスマホを離す

- 勉強中はスマホ通知をオフにする

- イヤホンやヘッドホンで音だけを聴く

スマホに依存していると感じたら使用を控える勇気も必要です。

ポモドーロテクニックとは何ですか?

ポモドーロテクニックは「25分集中して勉強し、5分休憩する」というサイクルを繰り返す時間管理術です。集中と休憩のリズムを作ることで、集中力の維持と適度な休憩を両立できます。

YouTube Premiumに入るメリットは?

YouTube PremiumはYouTubeを快適に使うための月額1,280円の課金プランです。

YouTube Premium(月額1,280円)の魅力

- 広告が表示されない

- バックグラウンド再生

- オフライン保存ができる

- YouTube Musicが無料

- 4倍速までの倍速再生(試験提供中)

YYouTube Premiumを使うと、広告が表示されなかったり、バックグラウンド再生やオフライン再生が可能になり、より勉強に集中しやすくなります。

おすすめのYouTube機能はありますか?

- 再生速度の変更

- 字幕生成機能

- 再生リストの活用

勉強の休憩中はどんなことがおすすめですか?

勉強中の休憩方法は以下がおすすめです。

休憩中のおすすめな行動

- 目を閉じて休める(瞑想)

- 飲み物や食べ物でリフレッシュ

- ストレッチなどの軽い運動

- 読書

- 音楽やオーディオブックを聴く

▶オーディオブックの詳細はこちらの記事で解説しています。ぜひ参考にしてください。

» 【耳で聴く読書】オーディオブックの魅力とは?

YouTubeは使い方次第!賢く活用して勉強効率を上げよう

YouTubeは新しい学習コンテンツの活用方法です。

活用するメリット

- 集中力アップに繋がる

- 勉強するモチベーションが上がる

- 質の高い学習コンテンツを活用できる

- 気分転換やリラックス効果がある

- 勉強開始のスイッチとして活用できる

活用するデメリット

- 【最重要】スマホ依存・YouTube依存のリスク

- 集中力が散漫になる

- 学習効率が低下する

- 目や耳への負担

しかし、YouTubeには誘惑がいっぱいです。学習用として使っていても、「気づいたらエンタメ動画を観ていた」という経験はありませんか?

YouTubeを学習で使うためには対策が必須です。

YouTubeを勉強の味方にするための【超重要】対策9選

これらの9つの対策を実践することで、YouTube動画が勉強の強い味方になります。

- 「時間管理の徹底」

- 「物理環境を整える」

- 「定期的に効果を見直す」

といったテクニックは、勉強以外にも仕事や作業をするときにも役立ちます。特に「定期的に効果を見直す」(PDCAサイクル)は社会人の必須スキルです。ぜひ活用してください。

YouTubeを学習で使うなら「YouTube Premium」を試してみよう

YouTubeには、ユーザーを引きつけ続けるための様々な仕組みがあります。次から次へとおすすめ動画が表示され、気になってタップしたら時間が溶けていた経験はありますよね!

一度集中が解けてしまうと、再度集中できるまでに23分かかるという研究結果があります。おすすめ動画のサムネイル以外にも、動画の途中で差し込まれる広告も集中を妨げる大敵です。YouTubeを学習で使うなら「YouTube Premium」の活用がおすすめです。

YouTube Premium(月額1,280円)の魅力

- 広告が表示されない

- バックグラウンド再生

- オフライン保存ができる

- YouTube Musicが無料

- 4倍速までの倍速再生(試験提供中)

勉強に集中できる環境と快適さを考えれば、月額1,280円はコスパの良い自己投資だと思います。学生なら学割プランが適用されて、月額780円・YouTube Musicも無料で使えます。

YouTube Premiumは登録して30日間無料なので、興味がある人はぜひ試してください。

登録して30日間無料!学生なら学割プランで月額780円

集中するためのアイテムなら「TickTime(デジタルタイマー)」がおすすめ

この記事でおすすめしているポモドーロテクニックでは25分の集中時間と5分の休憩時間が1セットです。スマートフォンやスマートウォッチのタイマーを使うと、通知で集中が切れたり、勉強に集中できないため、タイマーを活用しましょう。

「TickTime(デジタルタイマー)」はポモドーロ以外でも、細かい時間設定が簡単。セット時間を上にするだけでカウントダウンがスタートします。

- TickTime(デジタルタイマー)の魅力

- 6種類の時間設定(3・5・10・15・25・30分)が可能

集中が妨げられない

打ち合わせの時間管理にも使える

小さくて、邪魔にならないデザイン

最大で20時間の連続使用が可能

スマホの誘惑に負けそうなあなたには「タイムロックコンテナ」

勉強中は「スマホは視界に入れない・すぐ手に取れない場所に置く」ことが重要です。

- カバンの中や引き出しの中にしまう

- 別の部屋に置く

- 手の届かない棚の上などに置く

- イヤホンやヘッドホンで音だけ聞く

「わかってるんだけど、どうしてもスマホが気になる」という人はタイムロックコンテナでスマホを使えなくするという最終手段があります。

- タイムロックコンテナ(タイムロッキングコンテナ)とは

- 設定した時間まで物理的に蓋が開かなくなるボックス。

例えば、「2時間集中する」と決めたら、スマホをコンテナに入れてロックすれば、2時間経過するまで絶対にスマホを取り出すことができません。

1,000円程度の安いものから、緊急解除機能付きの3,000円台のタイムロックコンテナまで様々です。受験勉強や試験勉強でどうしても集中したい人は購入しましょう。

▶勉強中の「ながら聴き」はこちらの記事で詳しく解説しています。

» 勉強中の「ながら聴き」の注意点とは?

▶勉強中にスマホ画面を見ないためには、ワイヤレスイヤホンが効果的です。

» おすすめのワイヤレスイヤホン19選!

あなたが購入したタイマーやタイムロックコンテナの感想をぜひこの記事のコメントに書き込んでください。

きっと「買うかどうか悩んでいる人の参考になるはず」です。

この記事が気に入ったら、シェアしてもらえると嬉しいです!

今後もオープンイヤーイヤホンやオーディオブックの役立つ情報を発信していきますので、また「ながら聴きガイド」で検索してくださいね!