記事内に広告プロモーションを含む場合があります

- 勉強中にラジオを聴くのはNGってホント?

- 無音で勉強するなんて耐えられない…

- 勉強のリフレッシュにラジオを聴いても良いよね!

好きなパーソナリティの「声」に元気をもらったり、ふと流れてきた音楽に心が動かされたり、ラジオは日常に彩りを与えてくれる素敵なメディアです。YouTubeやSpotifyに比べると、刺激が少ないラジオは勉強中のBGMに適しています。

「この楽しい時間を、勉強中にも味わえたら最高なんだけど…」

そう思う方も多いのではないでしょうか?

でも同時に、以下のような不安もよぎりますよね。

- 「ラジオを聴きながら勉強なんて、本当に集中できるの?」

- 「面白いトークに、つい聞き入ってしまわない?」

結論から言うと、ラジオは「使い方次第で、勉強の心強い味方」になります。視覚情報がない分、スマホ画面の誘惑から離れられるメリットがある一方、パーソナリティの魅力的な「声」やトークに集中力を奪われるリスクもあります。

この記事では、そんなラジオを勉強の味方にするための活用術6選を解説。「ラジオならでは」のメリット・デメリットと便利なラジオアプリ「Radiko」の使いこなし方まで、詳しく紹介します。

この記事を読んで、勉強を頑張るあなたにピッタリなラジオとの付き合い方を見つけてください。

目次を使って、気になる所から読みましょう!

【ながら勉強】|「ラジオならでは」のメリット4選

他のメディアにはない、ラジオならではのメリットは以下のとおりです。

- スマホ画面の誘惑から解放される

- パーソナリティの声や存在が、勉強中の「孤独」を和らげる

- 「ちょうどいいBGM」が見つかる可能性

- 予期せぬ情報や音楽が気分転換になる

スマホ画面の誘惑から解放される

YouTubeなどの動画コンテンツと異なり、ラジオは基本的に音声のみのメディアです。勉強中に動画を流していると、つい画面に目がいってしまい、関連動画などの誘惑に負けてしまうことがあります。しかし、ラジオなら視覚的な情報がないため、スマートフォンの画面を見る必要がありません。

耳だけで情報を得たり、BGMとして楽しんだりできるので、「ついスマホを見てしまう」という誘惑から物理的に距離を置くことができ、勉強への集中を保ちやすくなります。これは、スマホに依存気味な人にとって大きなメリットです。

▶YouTube動画も学習コンテンツとして優秀です。使い方によっては、ラジオ以上に有効な場合があります。YouTubeを活用した勉強法はこちらの記事で解説しています。

» YouTubeで勉強するときの注意点

パーソナリティの声や存在が、勉強中の「孤独」を和らげる

一人で長時間勉強していると、どうしても孤独を感じてしまうことがあります。そんな時、ラジオから流れてくるパーソナリティの声は、まるで誰かがそばにいてくれるような温かみを感じさせてくれます。親しみやすい語り口や、リスナーからのメッセージに共感する様子などを聞いていると、一人で頑張っているのではない、という気持ちになり、孤独感が和らぎます。パーソナリティの存在感が、勉強を続ける上での精神的な支え、モチベーション維持に繋がることも少なくありません。

「ちょうどいいBGM」が見つかる可能性

勉強に集中するためには、静かすぎても、逆にうるさすぎても良くない場合があります。ラジオには、音楽を中心とした番組や、落ち着いたトーンで進行するトーク番組など、勉強のBGMとして「ちょうどいい」と感じられる番組が見つかる可能性があります。自分で選曲する手間もなく、プロが選んだ音楽や心地よいトークが、適度な背景音となって周囲の気になる音をマスキングし、集中できる環境を作り出してくれることがあります。特にFMラジオ局の音楽番組などは、BGMとして活用しやすいでしょう。

▶勉強と音楽の関係はこちらの記事で解説しているので、参考にしてください。

» 勉強するときの音楽選びのポイントとは?

予期せぬ情報や音楽が気分転換になる

ラジオの魅力の一つは、自分の知らない情報や音楽に偶然出会える「セレンディピティ」です。勉強の合間に流れてきた面白い話題や、心に響く音楽が、良い気分転換になることがあります。自分でコンテンツを探すのとは違い、ラジオ局が選んだ情報や音楽に触れることで、脳がリフレッシュされ、その後の勉強への集中力が高まる効果も期待できます。ただし、気分転換のつもりが、そのまま聴き入ってしまわないように注意が必要です。

ラジオを聴きながら勉強するデメリット3選

ラジオを聴きながら勉強するデメリットには以下の3つがあります。

- 内容に没入して集中力が低下する

- マルチタスクで脳が疲れる

- リアルタイム視聴だと、「聴き逃したくない」気持ちがストレスに!

内容に没入して集中力が低下する

ラジオの最大の魅力であるパーソナリティの面白いトークや、興味深い特集。内容に没入してしまい、集中して勉強できなかったということはありませんか?

特に好きなパーソナリティの番組や、自分の関心が高いテーマだと、無意識のうちに話の内容に引き込まれ、肝心の勉強内容が頭に入ってこなくなります。BGMのつもりで流していても、気づけばラジオに意識が集中してしまい、「ペンが止まっている」という経験をしたことがある人もいるのではないでしょうか。音声情報に特化しているからこそ、その内容への没入度は高くなりやすいのです。

マルチタスクで脳が疲れる

人間の脳は複数の情報処理を同時に行う「マルチタスク」が苦手です。ラジオを聴きながら勉強するということは、耳から入ってくるラジオの情報と、目で見て頭で考えている勉強内容という、二つの情報を同時に処理しようとしている状態です。たとえ意識していなくても、ラジオの音声情報を処理するために脳はリソースを割いています。その結果、勉強への集中度が低下するだけでなく、脳が通常よりも疲れやすくなり、学習効率が低下してしまう可能性があります。

リアルタイム視聴だと、「聴き逃したくない」気持ちがストレスに!

ラジオ番組は決まった時間に放送されるため、リアルタイムで聴いていると、

- 「この面白い部分を聴き逃したくない」

- 「CMの間も聞き続けたい」

という気持ちが生まれがちです。また、勉強に集中しようとしても、ラジオの内容が気になってしまい、「聴きたいけど、勉強もしなきゃ」という葛藤がストレスになることもあります。特に生放送の番組では、いつ重要な情報や面白い展開があるか分からないため、常に意識がラジオに向いてしまい、勉強どころではなくなってしまう危険性があります。

【ラジオ好き必見】集中力を切らさず「声」を味方にするラジオ活用術6選

勉強しているときの、効果的なラジオ活用方法は以下のとおりです。

【最重要】「目的」と「勉強内容」で番組タイプを選ぶ

なぜラジオを聴くのか、今やっている勉強はどんな性質のものなのかを明確にし、目的に合わせてラジオ番組を選びましょう。

- BGMとして活用

- モチベーションアップ

- 気分転換

- 情報収集

- 語学学習

- 勉強開始のスイッチ

BGMとして活用

トークが少なく音楽が中心の番組や、落ち着いたトーンの深夜番組などが適しています。

モチベーションアップ

自分の好きなパーソナリティやタレントの番組を選ぶことで、勉強のやる気がアップします。

気分転換

勉強の休憩時間に、面白いトークや好きな音楽を聴いて頭と目を休ませるのがおすすめです。

情報収集

ニュース、時事問題、教養番組などで、視覚を使わずに耳から関連知識を吸収できます。

語学学習

語学講座の番組を聴いて、リスニング力や会話表現を学べます。

勉強開始のスイッチ

特定の番組の開始やラジオ体操などを合図にして、勉強モードに入るきっかけにします。

ラジオを聞くと集中できないタイミング

- 暗記をしているとき

- 長文読解や文章作成

- 数学などの応用問題を解いているタイミング

深い思考や高い集中力が求められる勉強をしているときには、ラジオはオフにしましょう。

暗記や長文読解、応用問題など、深い思考や高い集中力が求められる勉強をしている時は、基本的にラジオはオフにしましょう。

勉強にラジオを活用するタイミングを見極める

常にラジオを流しっぱなしにするのではなく、勉強の内容や時間帯によって活用するタイミングを見極めることが大切です。例えば、ウォーミングアップとして軽い作業をする時間にBGMとして流すのは効果的かもしれません。

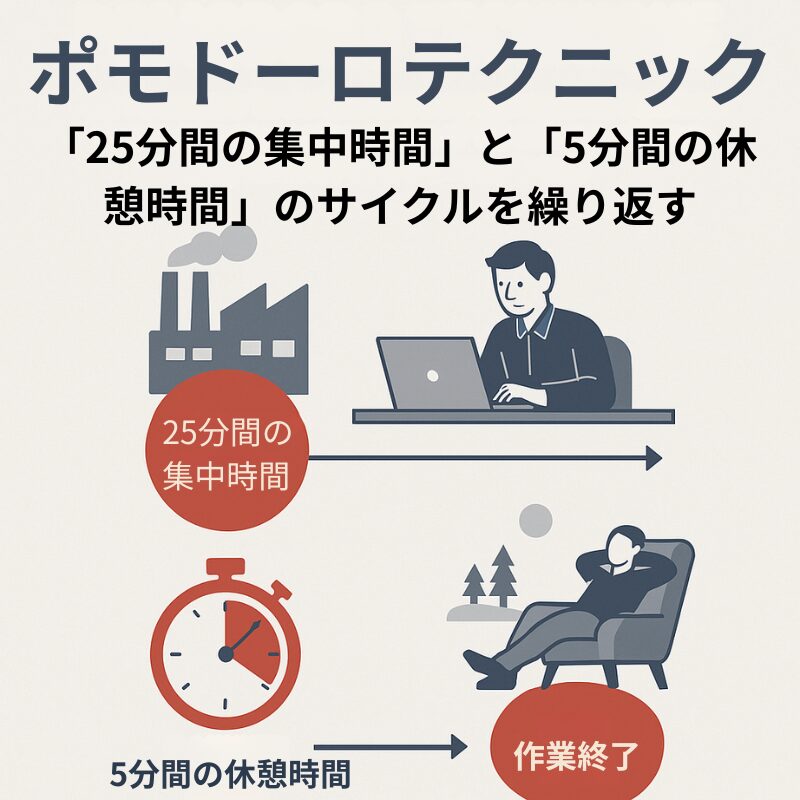

また、ポモドーロテクニックなどを利用し、集中する時間と休憩時間を分け、休憩時間にだけラジオを聴いてリフレッシュするという方法もあります。数学の問題を解くといった単純作業系の勉強中はラジオをBGMとして活用しやすいです。しかし、それでも集中が途切れるようなら無理に聴き続ける必要はありません。

- ポモドーロテクニックとは?

- 「25分集中して勉強し、5分休憩する」というサイクルを繰り返す時間管理術。50分集中して、5分休憩などさまざまなバリエーションがあるが、集中➡休憩➡集中➡休憩というサイクルを繰り返すことで、集中力の維持と適度な休憩を両立できる。

▶ポモドーロテクニックの詳しいやり方はこちらの記事で解説しています。

» YouTubeを勉強に取り入れるときのコツ

BGMの音量40%以下にして、番組に集中しない

BGMとしてラジオを流す場合は、音量設定が非常に重要です。目安としては、スマートフォンの音量設定で40%以下、あるいは「意識すれば聞こえるけれど、勉強に集中しているときは気にならない程度」の小さな音量にしましょう。隣の人と普通の声で会話ができるくらいの音量が理想です。

パーソナリティの声や音楽がはっきり聞こえすぎると、どうしても意識がそちらに向いてしまいます。少し物足りないくらいの音量にすることで、ラジオをBGMとしての役割に徹させ、勉強への集中を妨げないようにします。

ラジオ番組をタイマー代わりにする

ラジオ番組の多くは、1時間や2時間など、決まった放送時間で区切られています。ラジオ番組の区切りを、勉強時間のタイマー代わりに活用するという方法もあります。

- 「この1時間番組が終わるまでは集中して問題集を解く」

- 「次の番組が始まるまで単語を暗記する」

といった目標設定が有効です。番組の始まりと終わりが、勉強の開始と終了の合図となり、時間管理の目安になります。

ただし、番組の途中で面白くなって聴き続けてしまわないよう注意が必要です。あくまで目安として捉え、必要なら別途タイマーも併用しましょう。

ポモドーロテクニックにおすすめのタイマーは「TickTime」です。

- TickTime(デジタルタイマー)の魅力

- 6種類の時間設定(3・5・10・15・25・30分)が可能

集中が妨げられない

打ち合わせの時間管理にも使える

小さくて、邪魔にならないデザイン

最大で20時間の連続使用が可能

ラジオを勉強開始のスイッチにする

なかなか勉強に取りかかる気分になれない時、ラジオを「勉強開始のスイッチ」として活用するのも有効です。

例えば、次のようなルーティンはどうでしょうか?

- 勉強を始める前に、好きなアーティストやパーソナリティのラジオ番組を5分だけ聴く

- 毎朝決まった時間に放送されるラジオ体操の番組に合わせて体を動かす

- 番組のオープニング曲などを合図に勉強をスタートする

ラジオ番組をきっかけ(トリガー)として行動を習慣化することで、スムーズに勉強を始められるようになります。

ラジオアプリの機能を有効活用する

Radiko(ラジコ)などのラジオアプリを使えば、ラジオをより便利に活用できます。特に「タイムフリー機能」は強力な味方です。過去1週間分の放送を好きな時間に聴くことができ、リアルタイム視聴する必要がありません。バックグラウンド再生機能を使えば、スマホ画面をオフにしても音声が途切れないため、BGMとして流しながら勉強できます。

マイリスト機能でお気に入りの番組を登録しておけば、すぐにアクセスできます。アプリ機能を上手に使うことで、ラジオをより簡単に勉強に取り入れることが可能です。

ラジオアプリ「radiko(ラジコ)」徹底活用!基本機能と便利ワザ

radiko(ラジコ)とは、スマホやパソコンでラジオを聴けるインターネットサービスです。

radikoの主な特徴

- スマホやパソコンがあれば利用可能

- インターネット環境があればどこでもラジオを楽しめる

- 音楽、トーク、お笑い、学習系など、様々なジャンルの番組を選べる

- 基本的な機能(リアルタイム聴取、タイムフリー)は無料

radikoには無料プランと有料プランがあります。違いは以下のとおりです。

無料プランで使える機能

- ライブ機能:自分のいるエリアで放送中のラジオ番組を聴ける

- タイムフリー:過去7日以内に放送された番組を、合計3時間までいつでも聴ける

- ポッドキャスト:ラジオ番組の再編集版やオリジナル番組など、音声コンテンツをいつでも楽しめる

- シェアラジコ機能:番組のお気に入り部分を、友人や家族に簡単にシェアできる

- フォロー機能:フォローすることで、その番組の開始通知を受け取れる

有料で使える機能

- エリアフリー:日本全国のラジオ局の番組が聴ける

- タイムフリー30:過去30日以内の放送された番組を、無制限で聴ける

radikoの料金プラン「ラジコプレミアム」に入ると、ラジコの機能を制限なく使えます。料金プランは次の3プランです。

radikoの料金プラン「ラジコプレミアム」

- 全国のラジオ番組が聴ける「エリアフリープラン」(月額385円)

- 過去30日以内の番組を制限なしで聴ける「タイムフリー30プラン」(月額480円)

- 「エリアフリー」+「タイムフリー30」の「ダブルプラン」(月額865円)

radikoの無料プランを使ってみて、「もっと使いたいな」と思ったときにはラジコプレミアムを検討しましょう。

【勉強の目的別】おすすめのラジオ番組と番組選びの注意点

自分の勉強の目的や状況に合わせて番組タイプを選ぶことが、ラジオを効果的に活用する上で非常に重要です。ここでは、目的別におすすめのラジオ番組タイプを紹介します。

【勉強の目的別】おすすめのラジオ番組

勉強している内容やタイミングによって、どのようなラジオ番組を聴いたらいいかは変わります。目的別の番組例を挙げるので、以下を参考にしてください。

- BGMに向いていてる番組

- 音楽専門番組

落ち着いたトーンのトーク番組

- 情報収集・教養系の番組タイプ

- ニュース解説・時事番組

特定分野の教養番組

語学学習講座

- 気分転換・息抜きに向いている番組

- 好きなパーソナリティの番組

地域のローカル番組

落語・演芸など自分の趣味の番組

▶勉強中のBGMにはクラシックやジャズ、自然音といった「歌詞のない音楽」がおすすめです。なぜなら、歌詞があることで意識が音楽に引っ張られてしまい、集中の妨げになるからです。詳しくはこちらの記事を読んでください。

» 勉強するときの音楽選びのポイントとは?

ラジオ番組選びの注意点<3選>

ラジオ番組を選ぶときの注意点

- 深夜ラジオの活用は慎重に行う

- 学びに繋がる番組選びをする

- 気分が下がる番組は選ばない

深夜ラジオの活用は慎重に行う

受験生や夜型の人にとって、深夜ラジオは貴重な息抜きや孤独感を和らげる存在になります。人気の番組も多く、面白い企画や好きなパーソナリティのトークは確かに魅力的です。しかし、最も重要なのは十分な睡眠時間を確保することです。深夜ラジオに夢中になるあまり、睡眠時間を削ってしまうと、翌日の集中力低下や体調不良に繋がり、結果的に勉強効率を大きく落としてしまいます。

Radikoのタイムフリー機能などを活用し、日中の休憩時間や移動時間に聴くなど、生活リズムを崩さない工夫をしましょう。

学びに繋がる番組選びをする

息抜きとしてのラジオも大切ですが、勉強時間を有効活用するという視点も持ちましょう。例えば、ニュース解説番組を聴いて時事問題への理解を深めれば、小論文や面接対策に直結します。

また、語学講座番組を継続して聴けば、リスニング力の向上が期待できます。単に「好きな番組だから聴く」だけでなく、「この番組を聴くことで、勉強のこの部分に役立つかもしれない」という目的意識を持つことで、学習ツールとしてさらにラジオを活用できます。

気分が下がる番組は選ばない

ラジオには様々な情報や意見が飛び交っています。中には、ネガティブなニュースや批判的な意見、過度に刺激的な内容などが含まれる番組もあります。勉強中は精神的にもデリケートになりがちです。以下のような番組は、意識的に避けるようにしましょう。

- 聴いていて気分が落ち込む

- 気分が悪くなるような内容

- 不安になったり、イライラしたりするようなトーク

自分のメンタルヘルスを守ることも、勉強を継続する上で非常に重要です。心地よい音楽や、前向きな気持ちになれるパーソナリティの番組など、自分がリラックスでき、ポジティブな気持ちになれる番組を選ぶことを心がけてください。

「ラジオ聴きながら勉強」のよくある質問

結局、ラジオを聴きながら勉強するのはアリ?

はい、ラジオを聴きながら勉強することは効果的です。しかし、次のことに注意しましょう。

一番人気のラジオアプリはどれですか?

ラジオアプリで最も有名なのは「radiko」です。

radikoの主な特徴

- スマホやパソコンがあれば利用可能

- インターネット環境があればどこでもラジオを楽しめる

- 音楽、トーク、お笑い、学習系など、様々なジャンルの番組を選べる

- 基本的な機能(リアルタイム聴取、タイムフリー)は無料

radiko以外には、以下のラジオアプリが有名です。

- シンプル・ラジオ

- NHKラジオ らじるらじる

- myTuner Radio

radiko(ラジコ)の無料プランと有料プランの違いを教えてください

radikoには無料で使えるプランと有料プラン「ラジコプレミアム」があります。有料プランでは、無料で制限されている機能が解放されます。

| 無料プラン | エリアフリープラン | タイムフリー30プラン | ダブルプラン | |

|---|---|---|---|---|

| 料金 | 無料 | 月額385円 | 月額480円 | 月額865円 |

| 視聴可能エリア | 制限あり | 全国のラジオ局 | 制限あり | 全国のラジオ局 |

| タイムフリー機能 (振り返り視聴) | 7日前まで可能 | 7日前まで可能 | 30日前まで可能 | 30日前まで可能 |

| 視聴時間の上限 | あり | あり | 無制限 | 無制限 |

| 詳細はこちら | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |

スマホでラジオを聴くときのデータ通信量はどれくらい?

スマートフォンアプリのradiko(ラジコ)を利用した際のデータ通信量の目安は以下のとおりです。一般的なスマートフォンアプリで2時間連続で番組を再生した場合、約81MBの通信量を消費します。

引用:radikoヘルプページ(https://help.radiko.jp/–67aeb822bc61ca77b508a7cd)

約81MB(メガバイト)は、YouTube動画(標準画質)で約10~20分のデータ通信量です。

ラジオを聴くときにはイヤホンがあった方が良いですか?

スマホアプリを活用する場合はイヤホンを用意した方がおすすめです。その理由は、スマホの通知が気になって勉強に集中できないからです。集中したい時には「ノイズキャンセリング機能付きイヤホン」を活用しましょう。

▶ノイズキャンセリング機能についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

» ノイズキャンセリングのメリット・デメリット

▶おすすめのイヤホンはこちらの記事を参考にしてください。

» 【耳が疲れない】おすすめのオープンイヤーイヤホン19選!

ラジオで語学を効率よく勉強する方法は?

語学講座や海外のラジオ番組を聴くことがおすすめです。海外のラジオ番組は、ラジオアプリやポッドキャストを使えば簡単に試聴できます。

ポッドキャスト(Podcast)とは何ですか?

ポッドキャストは「インターネット上で聴けるラジオ番組のようなもの」です。多様なジャンルを楽しめるので、興味のある分野の情報収集や学習に役立ちます。

ポッドキャストの魅力

- 専門家の解説や対談、最新のニュース、話題などのコンテンツを効率的にキャッチできる

- 専門家自身が解説していることが多い

- 様々なジャンルの配信者がいる

- ストリーミング配信(※)なので、過去の配信も視聴可能

- オーディオブック利用者にも愛用されている

※ストリーミング配信:インターネットを通じて動画や音楽などのコンテンツを、ダウンロードしながら同時に再生する配信方式

ラジオ以外で勉強におすすめなメディアはありますか?

ラジオ以外で勉強におすすめなメディアは以下のとおりです。

- ポッドキャスト

- オーディオブック

- YouTube

- オンライン学習プラットフォーム(Udemy・スタディサプリなど)

- 学習アプリ

▶オーディオブックの魅力はこちらの記事で詳しく解説しています。

» 耳で聴くだけで本が読める!オーディオブックの魅力とは?

▶意外に思われますが、YouTubeを勉強に活用するのも効果的です。

» 【注意】YouTubeを勉強で使うときに知っておくべきこと

僕は独学(YouTube)で簿記2級とFP3級に合格しました。

勉強中のBGMなら、ラジオアプリ「radiko(ラジコ)」がおすすめ!

ラジオは、耳で聴くコンテンツのため、ながら勉強に向いてます。その理由は以下のとおりです。

- スマホ画面の誘惑から解放される

- パーソナリティの声や存在が、勉強中の「孤独」を和らげる

- 「ちょうどいいBGM」が見つかる可能性

- 予期せぬ情報や音楽が気分転換になる

音楽や何か音がないと集中できない人も多いのではないでしょうか?しかし、YouTubeやテレビをつけながら勉強する場合、どうしても画面を見ることが多くなるため、集中を妨げる誘惑が襲ってきます。その点、耳だけで聴けるラジオはYouTubeなどよりも勉強中のBGMに向いています。

勉強するときにラジオを聴く場合は、次のポイントに注意しましょう。

【radiko】一番人気のラジオアプリ:無料で使える機能も充実

スマホにradikoをダウンロードすれば、あなたがいるエリアで配信中のラジオ番組が無料で聴けます。パソコンならradikoと検索して、「性別と生まれた年・月」を入力するだけでラジオが楽しめます。

radikoの主な特徴

- スマホやパソコンがあれば利用可能

- インターネット環境があればどこでもラジオを楽しめる

- 音楽、トーク、お笑い、学習系など、様々なジャンルの番組を選べる

- 基本的な機能(リアルタイム聴取、タイムフリー)は無料

radikoには無料プランとラジコプレミアム(有料プラン)があります。違いは以下のとおりです。

無料プランで使える機能

- ライブ機能:自分のいるエリアで放送中のラジオ番組を聴ける

- タイムフリー:過去7日以内に放送された番組を、合計3時間までいつでも聴ける

- ポッドキャスト:ラジオ番組の再編集版やオリジナル番組など、音声コンテンツをいつでも楽しめる

- シェアラジコ機能:番組のお気に入り部分を、友人や家族に簡単にシェアできる

- フォロー機能:フォローすることで、その番組の開始通知を受け取れる

ラジコプレミアム(月額385円~865円)で使える機能

- エリアフリー:日本全国のラジオ局の番組が聴ける

- タイムフリー30:過去30日以内の放送された番組を、無制限で聴ける

radikoは無料でも十分に活用できるので、無料プランで物足りないときにだけラジコプレミアムも検討しましょう。

【オーディオブック】これ一つで読書とポッドキャストを楽しめるアプリ

オーディオブックは本の内容をナレーターが読み上げてくれる耳で聴く読書サービスです。スマートフォンとイヤホンが充実した近年、「スキマ時間でも本を読める」ことで利用者が急増しています。下の画像は、日本最大級のオーディオブックサービス「audiobook.jp」の会員数の推移です。2018年から2024年の6年間で約6倍の増加となっています。

当ブログでおすすめしているオーディオブックサービスは以下の2つです。

- Audible:ラインナップが豊富で、初心者でも使いやすい

- audiobook.jp:低価格で、様々なコンテンツに強みがある

▶詳しくは以下の記事を読んでください。

» Audibleとaudiobook.jp、おすすめはどっち?

どちらのオーディオブックサービスでも、ポッドキャストを視聴することが可能です。

- ポッドキャストとは?

- インターネットを通じて配信されている音声番組で、ラジオ番組に似たようなもの。ラジオの場合、リアルタイム視聴が原則だが、ポッドキャストはデータで配信されるため、配信された番組(エピソード)を自分の好きな時間に、いつでも聴くことができる。

現在は様々なジャンルの有名人がポッドキャストを配信していたり、過去のラジオ番組を再編集したものが配信されたりと、ポッドキャストが充実しています。

- 専門知識を深く学びたいとき

- AI(人工知能)など、技術革新や情報のスピードが速い内容

- 好きなタレントの番組を楽しみたい

- 語学のリスニング学習をしたい

- 放送時間に縛られたくない

このような人はぜひオーディオブックでポッドキャストを試してみましょう。

▶オーディオブックの魅力はこちらの記事で詳しく解説しています。

» 【ポッドキャストも楽しめる】オーディオブックの魅力を解説!

あなたが聴いたラジオアプリの感想をぜひこの記事のコメントに書き込んでください。

きっと「試すかどうか悩んでいる人の参考になるはず」です。

この記事が気に入ったら、シェアしてもらえると嬉しいです!

今後もオープンイヤーイヤホンやオーディオブックの役立つ情報を発信していきますので、また「ながら聴きガイド」で検索してくださいね!